Abstract

International comparative planning studies is a growing field of planning research that enjoys increasing recognition. In Europe in particular, various approaches have emerged over recent decades that can be considered established in the scholarly literature. However, a closer look at the literature reveals some weaknesses, particularly against the background of the methodological quality criteria of social science comparative research. For example, explanatory comparisons are rare in comparative planning studies. Often, case study research designs are chosen, while large N studies and qualitative comparative analysis (QCA) are still rarely used. This paper summarises these weaknesses and points out avenues for further development.

English title: How can we best compare different planning systems?

1. Einleitung

Stadt- und Regionalplanung als Disziplin war von Anfang an durch eine internationale Perspektive geprägt (Wagner Citation2016; Ward Citation2007; Sykes et al. Citation2023), z.B. durch die Reflexion planerischer Konzepte und Instrumente anderer Länder (für Grossbritannien siehe Ward Citation2010). Darüber hinaus gab es bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts verschiedene grenzübergreifende Expertennetzwerke wie die International Federation for Housing & Town Planning, die – bis in die Nachkriegszeit hinein – bemüht waren, die fachlichen Grundlagen von Stadtplanung als (neuer) Disziplin über Grenzen hinweg zu vereinheitlichen und wissensbasierte planerische Konzepte für die Lösung städtischer und sozialer Herausforderungen zu entwickeln (Wagner Citation2016).

Eine systematische und international vergleichende Forschung zu Planungssystemen hat sich aber erst Mitte der 1980er Jahre im Zusammenhang mit dem europäischen Integrationsprozess etabliert (Nadin Citation2012). Die in dieser Zeit durchgeführten Studien verfolgten das Ziel, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den europäischen Ländern zu identifizieren und das Wissen über international vergleichende Methoden zu vertiefen (u.a. Masser Citation1984b; Thomas et al. Citation1983; Williams Citation1984; vgl. a. Faludi, Hamnet 1975; Booth Citation1993; Healey, Williams Citation1993). Hier zeigte sich eine gewisse Euphorie hinsichtlich der länderübergreifenden vergleichenden Planungsforschung, indem für Wissenschaftler:innen die Möglichkeit gesehen wurde, «neu entstehende Theorien unter veränderten Rahmenbedingungen zu testen» und dass Praktiker:innen «von den Erfahrungen anderer [Akteure bzw. Länder] lernen [können]» (Masser Citation1984a: 139; eigene Übersetzung).

Seitdem ist die international vergleichende Planungsforschung sehr populär (Sykes et al. Citation2023), was sich auch an der Anzahl vergleichender Beiträge in den gängigen Journals (insbesondere International Planning Studies, European Planning Studies, DISP, Journal of Planning Practice and Research) zeigt (siehe Auswertung im Anhang). Mit Blick auf die Erforschung von Planungssystemen konzentrieren sich die Vergleiche dabei v.a. auf die folgenden Themen: Vergleich der Planungsinstitutionen und -instrumente, Planungssysteme im Wandel, Einfluss der Europäisierung auf die Planungssysteme und einzelne Politikbereiche, sowie territoriale Governance (und hier oftmals mit einem besonderen Fokus auf die lokalen und regionalen Governance-Formen) (z.B. CEC 1997; Nadin, Stead Citation2013; ESPON Citation2018, Berisha et al. Citation2021). Darüber hinaus gewinnt in letzter Zeit auch der Vergleich von Planungskulturen als neuer ganzheitlicher Ansatz in der länderübergreifenden Forschung an Bedeutung (z.B. Jackson Citation2022; Othengrafen, Reimer Citation2013; Valler, Phelps Citation2018; Zimmermann et al. Citation2018). Es gibt aber auch zahlreiche Vergleiche auf Basis von Einzelphänomenen, die oftmals einen thematischen Fokus haben, z.B. flächensparende Siedlungsentwicklung, Umgang mit dem Kulturerbe oder auch Ausprägungen der strategischen (Infrastruktur-)Planung (z.B. Fei Chen, Sykes Citation2021; Mell et al. Citation2017; Walsh, Allin Citation2012).

Methodisch betrachtet verbleiben diese Vergleiche aber meistens auf der Ebene der Beobachtung von Phänomenen. Als Folge bleibt es dann bei rein deskriptiven Vergleichen, d.h. dem Aufdecken von Unterschieden und Gemeinsamkeiten sowie der gezielten Herausstellung von Besonderheiten eines Falls durch lockere Bezugnahmen auf kontrastierende Fälle. Eine theoretische oder methodische Reflexion des internationalen Vergleichs ist bislang aber nicht besonders ausgeprägt, d.h. international vergleichende Studien bleiben bisher in ihrem Beitrag zur Theoriebildung oder zur Erklärung der Wirkung von Planung unter ihren Möglichkeiten (Booth Citation2011; Nadin Citation2012). So fehlt einerseits das Wissen über Ansätze und Prinzipien einer vergleichenden Methodik (s.a. Reimer et al. Citation2014: 4), andererseits ein theoretischer Bezugsrahmen für länderübergreifende vergleichende Planungsstudien, innerhalb dessen die Vergleiche verortet und durchgeführt werden können (Breuillard, Fraser Citation2007: 1; Masser Citation1984a: 139).

Somit ist bis heute der Vergleich als Mittel der Theoriebildung in den Planungswissenschaften nicht etabliert. Vor diesem Hintergrund diskutiert dieser Beitrag den Stand der Diskussion zur international vergleichenden Planungsforschung. Mit Giovanni Sartori (Citation1991) können für die Planungswissenschaft dabei die folgenden Fragen gestellt werden (s.a. Baur et al. Citation2021):

Warum wird verglichen?

Wie wird verglichen?

Diese Fragen mögen vielleicht banal erscheinen. Der vergleichsweise defizitäre Stand der methodischen Diskussion zur Frage des Vergleichens in den Planungswissenschaften – sowohl in Relation zu anderen Disziplinen als auch zur Planungspraxis selbst – macht es aber aus unserer Sicht erforderlich, sich gründlich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Dies ist das Ziel dieses Beitrags, der den Stand der international vergleichenden Planungsforschung zusammenfasst und diesen dabei auch vor dem Hintergrund vergleichender Ansätze aus anderen Disziplinen reflektiert. Wir beziehen uns dabei auf den Stand der Literatur. Insbesondere wurden die Zeitschriften International Planning Studies, European Planning Studies, DISP, Raumforschung und Raumordnung und Journal of Planning Practice and Research für den Zeitraum 2016 – 2022 ausgewertet (nähere Informationen im Anhang). Diese Zeitschriften decken gewiss nicht das gesamte Spektrum planungswissenschaftlicher Vergleiche ab. Bei den Zeitschriften International Planning Studies und European Planning Studies ist aber die Erwartung begründet hoch, dass hier viele vergleichende Beiträge veröffentlicht werden. Auch Journal of Planning Practice and Research ist uns als Journal bekannt, in dem wiederholt vergleichende Studien veröffentlicht wurden. DISP und Raumforschung und Raumordnung wurden ausgewählt, weil es sich um die einzigen deutschsprachigen Zeitschriften handelt, die vergleichende Analysen mit Peer Review veröffentlichen. Die vorgenommene Analyse liefert Anhaltspunkte, auf die wir uns im Folgenden beziehen. Es handelt sich aber nicht um eine umfassende bibliometrische Analyse. Auch aus diesem Grund führen wir weitere Quellen an, insbesondere wenn wir Wertungen vornehmen.

2. Warum also vergleichen?

Das Interesse an Vergleichen resultiert in der Regel aus der Differenzerfahrung. Die unterschiedliche Planungspraxis in Land A im Vergleich zu Land B löst Fragen nach dem «Wa-rum» dieser Unterschiede aus (u.a. Breuilliard, Fraser 2007: 3). Dabei kann eine international vergleichende Planungsforschung insgesamt sehr unterschiedliche Motive verfolgen (Faludi, Hamnett Citation1975): Zum ersten kann sie dazu dienen, Planungsverständnisse abzugleichen und Barrieren abzubauen, die der Integration von Systemen entgegenstehen (Breuillard, Fraser Citation2007; Williams Citation1984). Zum zweiten kann sie dazu beitragen, das Wissen über bzw. für die Planungspraxis zu verbessern, indem gegenseitige Lernprozesse ermöglicht werden (van Assche et al. Citation2020). Zum dritten kann sie planungstheoretische Ansätze erweitern und theoriegeleitetes Wissen generieren (Faludi, Hamnett Citation1975).

Die erste Zielorientierung oder Dimension des Vergleichs lässt sich sehr gut im Rahmen des europäischen Integrationsprozesses darstellen. Hier wurden im Rahmen verschiedener Studien die Planungssysteme europäischer Länder miteinander verglichen, um die unterschiedlichen Verständnisse von Planung herauszuarbeiten, die verschiedenen Planungsinstrumente und gesetzlichen Grundlagen zu identifizieren und nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Planungssysteme zu suchen (Williams Citation1984; Davies et al. Citation1989; Healey, Williams Citation1993; Newman, Thornley Citation1996; CEC 1997; Balchin, Sýkora, Bull 1999; Larsson Citation2006; Oxley et al. Citation2009; Stead, Cotella Citation2012). Die sehr systematischen und den gleichen Prinzipien folgenden Ländervergleiche können somit bei der Erklärung grundlegender Unterschiede zwischen Systemen hilfreich sein, in dem sie aufzeigen, in welchen Ländern bspw. die Regulierung der Raumentwicklung durch rechtsverbindliche Pläne oder durch institutionelle Ermessensspielräume erfolgt (Nadin, Stead Citation2013). Gleichzeitig sollte die gemeinsame Wissensbasis dazu dienen, grenzüberschreitende Planungsprozesse im europäischen Kontext zu verbessern. Nicht zuletzt war zu dieser Zeit die Ausarbeitung Europäischer Raumentwicklungskonzepte bzw. Territorialer Agenden ein wichtiges Hintergrundmotiv für diese Studien, denn implizit ging man davon aus, dass diese aus der Summe der Teile europäischer Raumplanung entstehen können (Faludi Citation2004).

Die zweite Zielorientierung oder Dimension des Vergleichs besteht darin, die Planungspraktiken in verschiedenen Ländern zu untersuchen und hinsichtlich der Übertragbarkeit auf die eigene Praxis zu überprüfen (Healey, Williams Citation1993: 701). Häufig sind solche vergleichenden Studien mit der impliziten Annahme verknüpft, dass das eine System oder die spezifische Praxis besser, innovativer oder effektiver sei. Gerade die Frage, welches System die besseren Lösungen für typische Herausforderungen der Raumplanung wie etwa den Flächenverbrauch bietet, ermöglicht die reflektierte Infragestellung des eigenen Systems (Schmidt et al. Citation2014; Spraul et al. Citation2016). Vergleiche tragen dazu bei, dass Planerinnen und Planer «über die ‹Komfortzone› ihrer vertrauten nationalen Kontexte hinausgehen […], um zu lernen, wie man Wissen über nationale und kontinentale Grenzen hinweg auf eine Weise transferiert, die den lokalen Bedürfnissen entspricht» (Alterman Citation2017:10; eigene Übersetzung).

Unsere Analyse (siehe Auswertungen im An-hang) zeigt jedoch, dass die Fallauswahl des Vergleichs oft nicht systematisch, sondern aus pragmatischen Überlegungen heraus erfolgt. Fälle werden anscheinend eher unreflektiert ausgewählt oder es werden, je nach «Beweislage», passende Fälle herangezogen. In vielen Untersuchungen besteht zuerst das (diffuse) Interesse am Fall (Land, Gegenstand etc.), und erst dann wird versucht, aus diesem Interesse eine oder mehrere Fallkonstellationen(en) zu generieren (Zufallsstichproben sind eher selten). Darüber hinaus verbleibt der Vergleich hier häufig auf der Ebene des eher deskriptiven Faktenwissens, also der Beobachtung des Unterschieds. Weitergehende Erklärungen oder Ableitungen für die Praxis fehlen hier. Häufig geht es aber auch um Fragen der möglichen Konvergenz der Planungspraxis, wobei unterschiedliche Gründe für eine Konvergenz angenommen werden können (Healey, Williams Citation1993). So wurde die Frage der möglichen Konvergenz im Kontext der Europäisierung häufiger aus der Perspektive der süd- und osteuropäischen Länder gestellt (Adams Citation2008; Maier Citation2012; Giannakourou Citation2005). Derartige Untersuchungen wurden im globalen Massstab seltener durchgeführt (z.B. Freestone (Citation2004) zur Amerikanisierung der australischen Stadtplanung).

Die dritte Kategorie der international vergleichenden Planungsforschung bildet die Möglichkeit der Theoriebildung (Williams Citation1984). So zielten bspw. die vergleichenden Studien zu europäischen Planungssystemen darauf ab, die Beobachtungen zu systematisieren und Typologien zu bilden, die ein erster Schritt zur Theoriebildung sein können. Dieser Zugang war (und ist) in der Diskussion zu europäischen Planungssystemen und -kulturen fest etabliert (Nadin, Stead Citation2013; Berisha et al. Citation2021). Aber die mittlerweile ausgiebig diskutierten und etablierten Typologien bzw. Taxonomien zu den europäischen Planungssystemen haben Schwächen (Smas, Schmitt Citation2021). Sie bleiben häufig deskriptiv, stellen bislang keine erklärenden Zugänge bereit, zum Beispiel mit Blick auf die Effektivität der Planungssysteme. Wir wissen bspw. nicht, ob der regional-economic approach etwa im Hinblick auf die Reduzierung des Flächenverbrauchs effektiver ist als das comprehensive-integrated model. Hier zeigt sich der Fehler eines internationalen Vergleichs, der angesichts mangelnder Operationalisierung sein Heil in der Bildung immer abstrakterer Kategorien suchte, die aber dann keine Erklärungskraft mehr haben. Dies könnte einer der Gründe dafür sein, warum die jüngeren Kompendien (z.B. ESPON Citation2018) mit zunehmender Zahl betrachteter Länder von den Versuchen der ersten Studien in Richtung der Länderfamilien oder zumindest Typologien abgingen und als einfache Gegenüberstellung der Länder bezogen auf verschiedene Merkmale angelegt waren, zumal in den Studien im Zeitverlauf eher eine weitere Diversifizierung der Planungssysteme als eine europäische Konvergenz festgestellt wurde (Berisha et al. Citation2021). Damit verknüpft ist auch ein weiterer Nachteil der Typologien: diese können den Wandel von Planungssystemen nicht wirklich abbilden und damit auch nicht vergleichend thematisieren. Noch undeutlicher und methodisch herausfordernder sind viele Vergleiche, die Planungspraktiken oder Planungssysteme aus dem globalen Nor-den (oder der OECD-Welt) mit Ländern aus dem globalen Süden vergleichend in Beziehung setzen. Gleichwohl besteht im Kontext der Post-Kolonialismus-Diskussion und der Debatte zu globaler policy mobility gerade hier ein grosses Interesse (Blanc, Cotella 2020; Fei Chen, Sykes Citation2021; Stiftel et al. Citation2007; Zimmermann, Momm Citation2022; Sykes et al. Citation2023).

Insgesamt zeigt sich, dass der Vergleich in den Planungswissenschaften selten oder fast nie eingesetzt wird, um Theorien oder wenigstens kausale Zusammenhänge zu prüfen. Ein Grund ist sicher die Praxisorientierung, die auch zu einer gewissen Vorliebe für Fallstudien führt (Masser Citation1984b: 140), mit dem vorrangigen Ziel, Praxiswissen zu gewinnen (Khakee Citation1996). Darüber hinaus ist die von Faludi und Hamnet (1975) noch angestrebte Suche nach den «globalen commons» der Planung anscheinend einem verstärkten Fokus auf Diversität der Planungspraxis gewichen. Dies könnte eine Erklärung dafür sein, dass international vergleichende Forschung ein wiederkehrendes Thema in der Planungsforschung ist, aber häufig einer Vielzahl von Interpretationen unterliegt und theoretisch und methodisch nur unzureichend fundiert ist (z.B. Faludi, Hamnett Citation1975; Hoey et al. 2017; Nadin, Stead Citation2013). Hier gilt es, erste methodische, konzeptionelle und theoretische Ansätze der international vergleichenden Planungsforschung weiterzuentwickeln.

Die Planungswissenschaften unterscheiden sich diesbezüglich grundlegend von anderen Disziplinen wie den Politikwissenschaften, bei denen durch den Vergleich alternative oder rivalisierende Erklärungen ausgeschlossen werden sollen (Sartori Citation1991). Besonders einflussreich ist der Variationen-findende Vergleich, bei dem innerhalb einer relativ homogenen Gruppe (z.B. EU, OECD-Staaten) nach Erklärungen für Abweichungen in Teilbereichen gesucht wird (so z.B. in dem Band von Alterman Citation2010). So könnte bspw. erklärt werden, warum innerhalb der Gruppe der westeuropäischen EU-Staaten nahezu alle Länder ausser Deutschland massive Veränderungen des Planungssystems durchlaufen (also Dänemark, Niederlande, Belgien, mit Abstrichen auch Frankreich und einige Regionen Italiens). Häufig wird auf die geringere Exponiertheit Deutschlands gegenüber neoliberalen Tendenzen verwiesen (u.a. Waterhout et al. Citation2013). Weiterhin fällt im Vergleich der Föderalismus als erklärende Variable auf. Beides ist aber nicht zwingend, so dass nach Mehrfacherklärungen und äquifunktionalen Mechanismen gesucht werden muss, um den Wandel von Planungssystemen in seiner Varianz zu erklären.

3. Wie wird verglichen? Strategien und Methoden des Vergleichs

Bereits vor 40 Jahren schlussfolgerte Masser (Citation1984a: 143), dass praktisch alle länderübergreifenden vergleichenden Planungsforschungen in Form von Fallstudien durchgeführt werden. Dabei gehen die meisten Studien von der Annahme aus, dass die unterschiedlichen Planungspraktiken als Funktion oder Ergebnis des institutionellen Kontextes zustande kommen, in dem Planung stattfindet (Elinbaum, Galland Citation2016; Mell et al. Citation2017; Zimmermann, Feiertag Citation2022). Zwar folgte danach in der europäischen vergleichenden Planungsforschung eine politikgetriebene Phase der grossen EU-Kompendien (EC 1997; Farinós Dasí Citation2007; ESPON Citation2018), in denen eine Vielzahl von Ländern einander gegenübergestellt und Entwürfe von Typologien erstellt wurden. Deren Grenzen wurden jedoch, wie oben dargestellt, deutlich. Auch heute dominieren daher in der länderübergreifenden Planungsforschung weiterhin Fallstudienanalysen; auffällig ist hierbei jedoch, dass das Forschungsdesign nicht immer systematisch angelegt ist und die Intention des Vergleichs unklar bleibt (s.a. Kap.2): Wozu dient der Vergleich? Sollen Gemeinsamkeiten oder Unterschiede hervorgehoben werden? Geht es bei dem Vergleich um das Verstehen des Besonderen oder eher um die Identifizierung allgemeiner Regelmässigkeiten?

Prinzipien des Vergleichs

Sykes und Dembski (2020) weisen auf einige Aspekte hin, die bei international vergleichender Planungsforschung beachtet werden sollten. Da wäre zunächst das Prinzip der Symmetrie – das Forschungsprogramm sollte überall gleich durchgeführt werden, was bei international vergleichenden Projekten aufgrund der Sprache Probleme bereiten kann, wenn man Interviews nicht vor Ort in der Landessprache durchführen kann. In diesem Fall bieten sich Alternativen wie z.B. Sammelbände oder Arbeitsgruppen an. Zur Symmetrie gehört auch das, was in der vergleichenden lokalen Politikforschung als funktionale Äquivalenz bezeichnet wird (Sellers Citation2019: 90), d.h. dass nur jene Einheiten vergleichend miteinander in Beziehung gesetzt werden sollten, die vergleichbar sind, weil sie ähnliche Funktionen erfüllen oder einen ähnlichen Status im Staatsaufbau haben. Fokussiert der Vergleich nicht Jurisdiktionen, sondern Funktionen oder Policies, ist die funktionale Dimension ebenfalls zu beach-ten. Ein funktionales Äquivalent für die deutsche Landesplanung ist bspw. häufig nicht zu finden. Aber selbst, wenn die Struktur nach Ebenen im Vergleich grosse Unterschiede aufweist, muss das nicht bedeuten, dass nicht verglichen werden kann. So kann der Fokus auf Interaktionseffekte, die aus dem Verhältnis der Ebenen der Raumplanung entstehen, wichtige Einsichten in den Systemcharakter der Raumplanung gewähren. Diese können gewollt sein (z.B. im Sinne eines Gegenstromprinzips) oder als nicht-intendierte Effekte informeller Praktiken entstehen. Derartige Interaktionseffekte zwischen den Ebenen sind eher selten operationalisiert worden. Da Planungssysteme den regionalen und lokalen Ebenen stets unterschiedliche Vorgaben machen, kann neben der Variation im Ländervergleich auch eine subnationale Variation von Bedeutung sein (s.u.).

Strategien des Vergleichs

Mit Blick auf Fallstudienanalysen lohnt sich ein Blick auf die Arbeiten von Charles Tilly (Citation1984). In seiner überzeugenden Systematik für vergleichende Fallstudienanalysen unterscheidet er zwischen individualisierenden, universalisierenden, Variationen-findenden und umfassenden Vergleichen.

Individualisierende Vergleiche wollen die Besonderheiten und Unterschiede der Fälle mit Blick auf ein identisches Phänomen (z.B. Entwicklung planerischer Klimaanpassungsmassnahmen) hervorheben. Die Einmaligkeit eines Phänomens wird hier entweder in Einzelfallstudien oder kontrastierend mit anderen Fällen verglichen (Tilly Citation1984: 81). Das Resultat individualisierender Vergleiche bleiben aber letztlich Einzelfälle – im Vordergrund steht hier die umfassende Beschreibung und Analyse spezifischer (und historisch gewachsener) Konstellationen und Entscheidungen.

Universalisierende Vergleiche zielen demgegenüber auf die Identifizierung der allen Fällen zugrundeliegenden Regeln oder Strukturmuster. Spezifische Phänomene weisen Ähnlichkeiten auf und erlauben daher Rückschlüsse auf allgemeine Strukturen oder kulturelle Muster. Der eher generalisierende Vergleich leistet damit einen Beitrag zur Suche nach Gemeinsamkeiten. Das Forschungsprojekt «Globale Suburbanismen» (Keil Citation2017) ist in dieser Hinsicht ein gutes Beispiel. Erstens handelt es sich um die Anwendung eines Forschungsdesigns, das die globale Entstehung eines Phänomens unter einer Vielzahl lokaler Umstände zu beschreiben versucht. Die Forscher in diesem Projekt haben jedoch nicht versucht, Unterschiede über Variablenvariationen zu erklären, sondern das Phänomen in all seinen Verzweigungen interpretiert. Dieser Zugang, der auf der Annahme homogenisierender Kräfte beruht (z.B. Globalisierung, Europäisierung, Neo-Liberalisierung) ist in den Planungswissenschaften verbreitet. Der umfassende Vergleich hat aber Grenzen, da die Phänomene des lokalen Widerstands, der Idiosynkrasie oder der Aneignung globaler Planungsideen häufig nicht gut operationalisiert werden können.

Der Variationen-findende Vergleich nutzt die Art und Intensität der Variation in einer Grundgesamtheit, um graduelle Abstufungen eines Phänomens zu erklären (Tilly Citation1984). Primäres Ziel ist hier die Herausarbeitung von Unterschieden bzw. Unterschiedlichkeit, in dem die Besonderheit eines Falles im Vergleich zu anderen Fällen hervorgehoben wird. Dabei weisen alle berücksichtigten Fälle aber grundlegende Gemeinsamkeiten auf. Dieses Vorgehen ermöglicht eine Klassifikation. Ein Beispiel ist eine Untersuchung zur strategischen Planung in Europa (Walsh, Allin Citation2012). Unter Bezugnahme auf Healey et al. (Citation1997) wird ein allgemeiner Trend (die angenommene Verbreitung strategischer Planungsansätze in Europa) in seinen lokalen Variationen dargestellt, allerdings selten erklärt (Walsh, Allin Citation2012).

Umfassende Vergleiche beziehen alle Elemente eines Systems in den Vergleich mit ein. Hier wird davon ausgegangen, dass verschiedene Fallstudien durch Entwicklungen auf nationaler oder supranationaler Ebene (indirekt) miteinander in Beziehung gesetzt werden und über den Vergleich somit (kausale) Zusammenhänge erklärt werden (auch dort wo man sie zunächst nicht vermutet). Ein Beispiel wäre die Global City-Forschung im Sinne der global urban analysis von Peter Taylor (Taylor Citation2004).

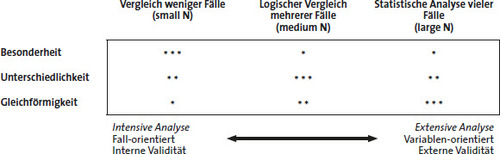

Jeder dieser Ansätze kann dabei unterschiedliche Methoden nutzen, die eher der qualitativen oder der quantitativen Forschungstradition verbunden sind (Ragin Citation1987). Eine länderübergreifende Planungsforschung kann sich z.B. auf wenige Fälle (small N) orientieren und sehr detaillierte Analysen vorsehen, um Besonderheiten der einzelnen Fälle herauszustellen. Der logische Vergleich – oftmals konzipiert als Variationen-findender Vergleich – analysiert die Bedingungen und Effekte systematisch über mehrere Fälle hinweg (medium N), um mögliche Unterschiede zwischen den Fällen anhand unterschiedlicher Konfigurationen zu erklären «oder aber einen allgemeingültigen Zusammenhang als notwendige Voraussetzung für ein Phänomen für die ausgewählten Fälle zu belegen» (Ebbinghaus Citation2009: 486f.). Darüber hinaus können sich Vergleiche zur Aufdeckung von Regelmässigkeiten und Gemeinsamkeiten für möglichst viele Fälle auf statistische, Variablen-orientierte und eher extensive Analysen konzentrieren (large N; vgl. ).

Fig 1. Abb.1: Strategien des Vergleichs. (Quelle: leicht verändert nach Ebbinghaus Citation2009: 487)

Zu berücksichtigen ist, dass die unterschiedlichen Zugänge in Abbildung 1 bedingt durch die Fallzahlen unterschiedliche Erklärungsansätze verfolgen. Grundsätzlich ergibt sich diesbezüglich ein von Lijphart identifiziertes Problem (1975): bei wenigen Fallstudien erhöht sich die Menge der zur Erklärung zur Verfügung stehenden Informationen (=Variablen), was es in der Folge schwer – wenn nicht unmöglich – macht, festzustellen welche Variable den Ausschlag gibt. Quantitative Designs minimieren dagegen die Zahl der erklärenden Variablen bei hoher Fallzahl (large N). Die Konzentration liegt auf wenigen, theoretisch gut begründeten Variablen, die den Unterschied machen.

Fallauswahl: most similar oder most dissimilar?

Der logische Vergleich weniger ausgesuchter Fälle ist nicht nur in der Planungswissenschaft «Standard», sondern galt auch in den Politikwissenschaften als «die» vergleichende Methode schlechthin (Lijphart Citation1975). Einerseits bietet der Vergleich weniger Fälle noch die Möglichkeit der intensiven und umfassenden Fallanalyse, anderseits kann durch gezielte Auswahl eine theoriegeleitete Überprüfung bestimmter Variablen durchgeführt werden (Ebbinghaus Citation2009: 493). Für vergleichende Untersuchungen ist somit die Fallauswahl zentral, insbesondere für den Variationen-findenden Vergleich.

Die Fallauswahl wird dabei häufig durch die beiden unterschiedlichen Prinzipien des most-similar oder most-dissimilar cases-Verfahrens angeleitet. Im Kern dieser – im Grunde schon sehr alten Diskussion (Prezworski, Teune 1970) – geht es um die Frage der Fallauswahl unter folgenden Bedingungen bzw. mit folgenden Zielen:

Most similar (sehr ähnliche) Fälle: Hervorhebung der kleinen Unterschiede, die innerhalb eines Samples mit vielen Gemeinsamkeiten erkennbar sind. Dieses Verfahren ist geeignet, Unterschiede zu erklären.

Most dissimilar (sehr unterschiedliche) Fälle: Suche nach grundlegenden gemeinsamen Strukturmustern innerhalb eines Samples, das die Unterschiede maximiert. Dies erlaubt das Aufzeigen universeller Muster.

Der most similar-Ansatz hat in der vergleichenden Planungsforschung in Europa eine grosse Attraktivität. Dabei wird davon ausgegangen, dass die europäischen Staaten und insbesondere die EU-Mitgliedstaaten trotz aller Unterschiede einige grundlegende Elemente gemeinsam haben (sozio-ökonomische Entwicklung (gerade in der Nachkriegszeit), Demokratie, Wohlfahrtsstaatlichkeit) (van Assche et al. Citation2020). Viele Planungssysteme in Westeuropa gewannen ihr Profil in den 1960er und 1970er Jahren oder wurden angepasst, so dass sich viele vergleichende Studien in Europa implizit auf diese Gemeinsamkeiten beziehen. Zudem hat der europäische Integrationsprozess einen Rahmen für die Verbreitung gemeinsamer Politiken und Standards geschaffen, z.B. in der Umweltpolitik, phasenweise auch in der Raumplanung. Diese Studien beruhen im Sinne des Variationen-findenden Vergleichs auf dem Abgleich mehrerer Variablen, die allerdings nicht im Mittelpunkt der Forschung stehen, sondern als Rahmenbedingung oder Ausgangslage gesehen werden (z.B. die Entwicklung der Wohlfahrtsstaaten der Nachkriegszeit), und auf Unterschieden bei einigen Schlüsselvariablen, die die Konvergenz oder Divergenz der Planung erklären sollen (Oxley at al. 2009).

Jüngere vergleichende Studien zeigen jedoch, dass sich die Wohlfahrtsstaaten in Europa und mit ihnen die Planungssysteme in sehr unterschiedliche Richtungen entwickeln. In dem Masse, wie die Vielfalt der Planungssysteme zunimmt, nimmt ihre Vergleichbarkeit nach diesem Verständnis (most similar) ab (Smas, Schmitt Citation2021). In der Tat kann man sich fragen, was Staaten wie Rumänien, Deutschland und Estland in Bezug auf die Vergleichbarkeit gemeinsam haben (ganz zu schweigen von Nicht-EU-Staaten wie Serbien, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich) (Peric, Hoch Citation2017). Die geografische Nähe und die EU-Mitgliedschaft stellen die Vergleichbarkeit nicht in jedem Fall sicher. Als Ausweg aus dieser Situation konzentrierten sich Vergleiche häufig auf eine begrenzte Anzahl von relativ homogenen Fällen, die als Beispiel für entscheidende Entwicklungen oder für massive Veränderungen in einer bestimmten Dimension (wie der Neoliberalisierung) gelten, um unterschiedliche Ergebnisse zu erklären (Roodbol-Mekkes, van den Brink Citation2015; Tulumello et al. Citation2020).

In internationalen Vergleichen jenseits von Europa dominiert eher das Prinzip der dissimilar cases, weil überraschende Gemeinsamkeiten (v.a. in der Planungspraxis) trotz grosser Unterschiede der Rahmenbedingungen erklärt werden sollen (am Beispiel densification: Rubin et al. Citation2020; Zimmermann, Momm Citation2022). Seltener wurden dissimilar cases-Designs mit dem Ziel angewandt, auch planungstheoretisch nach den «globalen commons» der Planung oder globalen Planungsidealen zu suchen. Der Vergleich von sehr unterschiedlichen Planungssystemen oder Planungspraktiken erfordert jedoch anspruchsvolle methodische Lösungen im Umgang mit Unterschieden in den institutionellen Hintergründen, sozioökonomischen Bedingungen und politischen Kulturen, zumindest wenn die Unzulänglichkeiten eines blossen Nebeneinanderstellens einer Reihe von Fällen aus verschiedenen Regionen der Welt vermieden werden sollen (Rubin et al. Citation2020). Ein globaler Vergleich von Planungssystemen kann vermutlich a) mehr qualitative und interpretative Ansätze und b) umfassende Vergleiche verwenden, da variablenzentrierte Ansätze hier ihre Grenzen haben.

Mehrebenen-Vergleiche

Variablenzentrierte Ansätze wählen häufig Nationalstaaten als Bezugspunkt. Die vergleichende Planungsforschung trifft aber i.d.R. auf das Problem der meist sehr starken lokalen Variation. Dieses auch aus der lokalen Politikforschung gut bekannte Problem erfordert einen Mehrebenen-Vergleich (Sellers Citation2019; Zimmermann, Feiertag Citation2022). Bei einem internationalen Vergleich werden immer nationale Systeme und zugleich subnationale Variation zueinander in Beziehung gesetzt. Durch Berücksichtigung von jeweils mehr als einer Fallstudie pro Land wird vermieden, die lokalen Fälle und das nationale Planungssystem unhinterfragt gleichzusetzen. Dies erlaubt im internationalen Vergleich Erkenntnisse dahingehend, ob eher die lokalen (bzw. regionalen) Prozesse oder vielmehr die Unterschiede der nationalen Planungs- und Politiksysteme unterschiedliche Erfolge (z.B. bei der Reduktion der Flächeninanspruchnahme) erklären. Sellers hat sich intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt und die Überlegungen von Tilly (Citation1984) mit Überlegungen zur Variation auf subnationalen Ebenen verbunden. Die Frage der Variation wird beim Prinzip der nested comparison für die Betrachtung regionaler oder lokaler Ebenen also reformuliert (Sellers Citation2019).

Bei derartigen Vergleichen wird die Variation der nationalen Bedingungen der Variation der lokalen Bedingungen gegenübergestellt. Im so entstehenden zweidimensionalen Raum lassen sich dann sehr unterschiedliche Staaten miteinander vergleichen, die aber im Hinblick auf die lokale Politik oder die Planung Ähnlichkeiten aufweisen, um so zu universellen Prinzipien zu gelangen. Es ergibt sich eine Matrix der Variation zwischen nationaler Ebene und Variation der lokalen Ebene. Dabei unterscheidet Sellers (Citation2019: 91–99) graduelle Abstufungen ():

Tab.1: Types of transnational comparative designs. (Quelle: leicht verändert übernommen von Sellers Citation2019: 93)

Zusammenhängende subnationale Settings in Grenzregionen: Grenzregionen bieten die Möglichkeit, die Unterschiede der beiden Staaten herauszuarbeiten, wenn die Regionen ähnliche Faktoren aufweisen (z.B. ökonomische Struktur und Dynamik, Besiedelungsdichte, naturräumliche Gegebenheiten). Das ist in Grenzregionen recht häufig der Fall. Den Unterschied machen dann die Institutionen.

Sehr ähnliche Fallstudien auf lokaler Ebene bei gleichzeitig höchst unterschiedlichen nationalen Kontexten (gut geeignet für lokal ähnliche Herausforderungen oder Muster der Politikentwicklung bei unterschiedlichen Rahmenbedingungen); z.B. Passoti’s Vergleich zum Zusammenhang von city branding und direkt gewählten Bürgermeistern in Neapel, Bogotá und Chicago (Passoti Citation2009) oder die bekannten Studien von Ostrom zu lokalen common pool resource-Regimen (Ostrom et al. Citation1994). Dabei wurden jeweils lokal ähnliche Konfigurationen von Akteuren und Governance-Regimen identifiziert, die sich unter gänzlich unterschiedlichen institutionellen und politischen Bedingungen entwickelten.

Replikatorische Studien bei begrenzter Abweichung auf der nationalen Ebene und ähnlichen Fallstudien auf der lokalen oder regionalen Ebene. So können allgemeine Muster, vielleicht sogar Theorien mittlerer Reichweite untersucht werden. Bei einer Analyse von Santiago (Chile), Bogotá (Kolumbien) und Lima (Peru), alles Hauptstädte unter 10 Mill. Einwohner:innen mit ähnlichen Praktiken, wären die Gemeinsamkeiten höher zu gewichten als die Gemeinsamkeiten der Staaten in Lateinamerika (Sellers Citation2019: 96). Dieses Vorgehen erhöht die Wahrscheinlichkeit der Gemeinsamkeiten. Umgekehrt wäre es wenig sinnvoll, bspw. Russland und Moskau in den Vergleich einzubeziehen.

Systematische Variation (multilevel matched comparison): Hier wird die Variation auf nationaler und lokaler Ebene stärker genutzt. «Regardless of the specific method, the object of comparison is to leverage national as well as subnational variation. Multilevel matched comparison offers a design to address subnational politics in countries that differ significantly, but along dimensions that offer a tractable basis for comparative analysis» (Sellers Citation2019: 96). Häufig werden Blöcke gebildet (z.B. die Staaten Osteuropas; die Auswahl der Städte wird dabei aber möglichst gleich gehalten). Es handelt sich somit um eine Spielart des Variationen-findenden Vergleichs. Für die länderübergreifende Planungsforschung bedeutet das, Gemeinsamkeiten auf der lokalen Ebene bei hoher Variation der Nationalstaaten zu suchen, um generelle Prinzipien der Planung auf lokaler Ebene herauszufinden.

Umfassende Aggregation von Mustern auf der subnationalen Ebene: Zur Bewertung des nationalen Einflusses auf lokale und regionale Ebenen werden in den Politikwissenschaften umfassenden Erhebungen und Aggregationen von Mustern subnationaler Politik innerhalb des betreffenden Staates vorgenommen. Diese Methode kann auch im Rahmen ländervergleichender Studien genutzt werden, um über quantitative Methoden (z.B. Regressionsanalysen) aggregierte Muster subnationaler Variationen zu untersuchen. Hierbei muss aber auch beachtet werden, dass es grosse Differenzen zwischen den betrachteten subnationalen Einheiten geben kann, die die Schlussfolgerungen verfälschen können (Sellers Citation2019: 97).

Transnationale Phänomene oder Prozesse, z.B. Vergleich der Folgen globaler Migrationsströme, der Wirkungen von Foreign Direct Investments oder globaler Krisen auf die Nationalstaaten und v.a. die lokalen und regionalen Kontexte. Aber auch dieser Zugang hat Tücken: «A transnational focus presents two distinctive additional challenges for comparative design. One of these, common to most such analyses, is to account for any relationship between transnational phenomena and the subnational social and economic settings they link» (Sellers Citation2019: 98).

Die unterschiedlichen Zugänge können sequentiell verknüpft werden. Für die international vergleichende Planungsforschung sind sicher die vorgeschlagenen Strategien des grenzüberschreitenden Vergleichs, des Variationen-findenden Vergleichs bei grossen Unterschieden auf der nationalen Ebene sowie der Ansatz des multilevel matched comparison interessant. Variationen werden dabei gezielt auf nationaler und subnationaler Ebene eingesetzt. Dies setzt allerdings voraus, dass zuvor sehr viel in die theoretisch angeleitete Fallauswahl investiert wird.

Qualitative und interpretative Vergleiche

Die überlegte Auswahl von Fallstudien setzt voraus, dass sich die Forscher:innen für ein Fallstudiendesign entschieden haben. Dieses wird meist den qualitativen Zugängen zugeordnet. In qualitativen Vergleichen werden i.d.R. keine universalisierenden Annahmen gemacht. Vielmehr geht es darum Besonderheiten, Variationen und lokal spezifische Entwicklungen in einer geringen Anzahl an Fallstudien (small-N) herauszuarbeiten (vgl. auch ). Es soll also etwas für den Fall Spezifisches aufgedeckt werden, dass zuvor häufig nicht genauer festgelegt werden kann (im Sinne von Variablen). Beliebt ist die Methode des process tracing (Muno Citation2015; Nullmeier Citation2021), die einen vermuteten Zusammenhang anhand einer detaillierten Analyse politischer Prozesse oder Prozesssequenzen untersucht. Häufig geht es um Rekonstruktionen von Fällen (nicht selten identisch zu Städten), d.h. Prozessergebnisse sollen erklärt werden, wobei kombinierte methodische Zugänge aus Interviews und Dokumentenanalysen, zum Teil mit Datenanalysen, zur Anwendung kommen können (Zimmermann, Feiertag Citation2022).

Der Gewinn von Fallstudien – v.a. bei Einzelfallstudien und small-N-Untersuchungen – liegt in der intensiven Analyse der Fallstudien, d.h. der Maximierung der Informationen, die zur Erklärung oder dem besseren Verständnis herangezogen werden (vgl. auch ). Da es dabei auch um Sinnkontexte, Bedeutungszusammenhänge oder lokalisierte Wissensordnungen gehen kann, werden häufig interpretative Ansätze gewählt. Process tracing und die interpretativen Ansätze werden allerdings nicht als Methodik des Vergleichs gesehen, sondern gehören zur qualitativen Fallstudienarbeit. Durch den Aufwand der Erhebung und die Fülle der erhobenen Informationen pro Fall erscheinen Vergleiche schwierig. Vielmehr steht jeder Fall für sich, wenngleich in einer zusammenfassenden Betrachtung durchaus allgemeinere Aussagen möglich sind. Tatsächlich spricht nichts gegen vergleichende interpretative Arbeiten, wenn sie kein blosses historisches Nacherzählen darstellen, sondern kausale Mechanismen identifizieren oder versuchen, ähnliche Verlaufsmuster zu identifizieren (Nullmeier Citation2021: 21). Das Vorgehen wäre in diesem Fall zweistufig: ein anhand einer Einzelfallstudie identifizierter generischer Mechanismus lässt sich durch logische Vergleiche mit Prozesssequenzen aus «ganz unterschiedlichen Grundgesamtheiten» verifizieren (ebd.). Zudem weisen Baur et al. (Citation2021) aus der Perspektive der vergleichenden Kulturforschung auf die methodische Eigenständigkeit des interpretativen Vergleichens hin.

Mit Blick auf Fallstudien ist zu berücksichtigen, dass Fallstudien ihre Stärke zwar in der Beschreibung kontrastierender Fälle oder Extremfälle haben (Mahoney, Goertz Citation2004), dadurch aber auch die Neigung besteht, Einzelphänomene überzubewerten. Dieses Risiko lässt sich mildern, wenn eine theoretische Einordnung vorgenommen wird oder eine Plausibilisierung auf der Grundlage ähnlicher Fälle aus anderen Studien erfolgt.

Qualitative vergleichende Analyse (QCA)

Eine vielversprechende Vergleichsmethode für die Analyse von Planungssystemen und -prozessen – und damit auch für den logischen Vergleich (vgl. ) – ist die Qualitative Comparative Analysis (QCA) (Gerrits, Verweij Citation2018; van Assche et al. Citation2020). Dabei handelt es sich um eine von Ragin (Citation1987) entwickelte Methode, die es erlaubt, bereits wenige Fälle systematisch zu vergleichen. Fälle werden hier als komplexe Gebilde verstanden, die aus mehreren Aspekten oder Merkmalen bestehen und die in einer «Wahrheitstabelle» angeordnet werden, die alle logisch möglichen Kombinationen von Aspekten (d.h. Konfigurationen) auflistet (Schneider, Wagemann Citation2012).

Durch den paarweisen Vergleich von Konfigurationen erlaubt es die Methode, (kontextuelle) Merkmale zu entwirren und Aspekte, die für bestimmte Fälle einen Erklärungswert besitzen von Merkmalen zu trennen, die fallübergreifend wirken und damit kontext-unspezifisch sind (Verweij, Trell Citation2019). Als konfigurative vergleichende Methode (Rihoux, Ragin Citation2009) weist sie wesentliche Unterschiede im Vergleich zu variablenzentrierten Vergleichen auf:

Es gibt keine abhängigen Variablen, sondern outcomes.

Die Möglichkeit Konfigurationen verschiedener kausaler Variablen bei gleichem outcome zu identifizieren, erlaubt es die Äquifunktionalität verschiedener Konfigurationen herauszustellen und dabei auch Interaktionseffekte verschiedener Elemente zu erkennen.

Es gibt keine Korrelationen, sondern Sets von empirischen Beobachtungen.

Diese Sets werden qualitativ kalibriert und nicht genau gemessen.

Mit Blick auf die vergleichende Planungsforschung kann QCA genutzt werden, um zu erklären, wie (und warum) Planungssysteme oder -prozesse in der Praxis auf eine bestimmte Art funktionieren, wobei die wahrgenommene Komplexität der angetroffenen kontextuellen Umgebungen ausdrücklich berücksichtigt wird (Gerrits, Verweij Citation2018; van Assche et al. Citation2020). So konnte Chang (Citation2022) auf der Grundlage von 40 Fällen aus dem Bereich Zwischennutzungen in Rotterdam und Bremen analysieren, wie es zur Stabilisierung von Zwischennutzungen kommt. Die Stabilisierung von Zwischennutzungen ist äquifunktional, d.h. in den 40 Fällen ergaben sich unterschiedliche Konfigurationen mit demselben Ergebnis (Chang, Gerrits Citation2022).

Quantitative Vergleiche

Zur Aufdeckung von Regelmässigkeiten und Gemeinsamkeiten für möglichst viele Fälle sind v.a. statistische Analysen geeignet (vgl. ). Diese in der Tradition der quantitativen Forschung stehenden Zugänge setzen letztlich auf Ko-Variation und versuchen idealerweise Vollerhebungen umzusetzen (d.h. kein Fokus auf repräsentative Fälle). In den Politikwissenschaften, insbesondere in der vergleichenden Staatstätigkeitsforschung (Zohlnhöfer Citation2008; Holzinger et al. Citation2014) wird auf diesem Wege versucht, Unterschiede der Staatstätigkeit zu erklären. Dabei folgen diese Ansätze mehrheitlich einem most similar system-Design, innerhalb dessen die Varianz maximiert wird. Stark kontrastierende Vergleiche sind dagegen sehr selten. Bezugspunkt ist hier häufig die OECD-Welt (Holzinger et al. Citation2014), die EU oder aber kleinere regionale Bezugsräume wie die osteuropäischen Transformationsstaaten (Tosun Citation2013). Innerhalb einer in vielerlei Hinsicht homogenen Gruppe wird somit nach erklärenden Variablen für Unterschiede gesucht (meist bleibt es bei der Betrachtung von Staaten, weil auf dieser Ebene vergleichbare Daten zur Verfügung stehen). Ein illustratives Beispiel einer quantitativen vergleichenden politikwissenschaftlichen Analyse wurde von Holzinger et al. (Citation2014) vorgelegt. Hier wurde eine vergleichende Analyse der Umweltpolitiken von 24 OECD-Ländern in 40 Umweltpolitikfeldern zu vier Zeitpunkten zwischen 1970 und 2000 durchgeführt. Im Ergebnis wurde die Konvergenzhypothese einer Angleichung der nationalen Politiken im Zeitverlauf überwiegend bestätigt, es wurden jedoch Unterschiede in den Übernahmeraten und -verläufen in den einzelnen Feldern sichtbar. Bezogen auf das Regulierungsniveau zeigten sich in deutlich mehr Politikfeldern zunehmende als abnehmende Regulierungen. Hinsichtlich der Mobilität als Dimension von Konvergenz wurden Ländergruppen von Nachzüglern und Aufholern deutlich.

In der Regel handelt es sich bei den quantitativen Vergleichen um Studien mit einer mittleren bis hohen Fallzahl. In der vergleichenden Planungsforschung ist dieser Weg des quantitativen Vergleichs (large-N-Untersuchungen) bisher kaum beschritten worden (mit Ausnahme von Studien zum Flächenverbrauch: Siedentop, Fina Citation2012). Dabei bietet es sich durchaus an, die Wirkung der Planungssysteme in einer relativ homogenen Gruppe mit Blick auf die Reduzierung des Flächenverbrauchs zu vergleichen und auf diese Weise nach institutionellen oder politischen Einflussfaktoren zu suchen.

4. Zusammenfassung und Ausblick

«Good description is better than bad explanation» (Sykes, Dembski Citation2019: 315).

Sicherlich kommt im genannten Zitat von Sykes und Dembski ein Qualitätskriterium vergleichender Forschung zum Ausdruck. Allzu häufig werden oberflächlich beobachtete Phänomene zum Ausgangspunkt vergleichender Analysen gemacht und mit der Annahme homogenisierender Trends verknüpft, die sich dann aber als nicht haltbar erweisen. Zugleich verschenkt eine lediglich an «guten Beschreibungen» orientierte vergleichende Forschung aber die Chance, über Vergleiche auch zur Theoriebildung und damit zur Stärkung der Disziplin beizutragen. Sykes und Dembski plädieren für einen eher deskriptiv angelegten Vergleich (2019). Man will andere Planungssysteme verstehen, sehen wie diese mit ähnlichen Problemen umgehen. Die Unterschiede sollen aber nicht unbedingt erklärt werden.

Das Ausbleiben von erklärenden Vergleichen, die an der unterschiedlichen Effektivität von Planungssystemen ansetzen, erweist sich aber als schwere Hypothek für die Disziplin. Zudem scheinen am Wandel orientierte Vergleiche mit erklärendem Anspruch vielversprechend und notwendig. Auch hier wird viel zu oft von Einzelfällen (wie z.B. der Umsetzung neoliberaler Reformen) auf allgemeine Trends geschlussfolgert. Vergleiche müssen zudem hinreichend konkret sein, d.h. sich auf eine bestimmte Funktion oder Dimension beziehen, sonst werden sie nicht aussagekräftig. Sie sind im Prinzip eher an der Differenz orientiert und versuchen zu erklären, warum es zu Divergenzen kommt. Die international vergleichende Planungsforschung tut daher gut daran, ihre Strategien und Methoden zu schärfen. Einige Wege, dieses zu tun, wurden in diesem Beitrag aufgezeigt. So dürften u.a. Mehrebenen-Vergleiche oder auch QCA als Methode sehr gut geeignet sein, um das Erkenntnisinteresse der vergleichenden empirischen Planungsforschung zu bedienen und der Komplexität der Planung gerecht zu werden – und zwar ohne den Verweis auf die Kontextabhängigkeit als Grenze der Erkenntnis.

Additional information

Notes on contributors

Karsten Zimmermann

Prof. Dr. Karsten Zimmermann ist seit 2012 Professor für Europäische Planungskulturen an der Fakultät Raumplanung der Technischen Universität Dortmund. Er studierte Sozialwissenschaften an der Leibniz Universität Hannover. 2004 promovierte Zimmermann an der Universität Hannover und habilitierte 2010 im Fach Politikwissenschaften an der TU Darmstadt. Anschliessend war er Gastprofessor am Institut für Politikwissenschaft der Technischen Universität Darmstadt und Mitglied des interdisziplinären Forschungsverbunds «Eigenlogik der Städte» der TU Darmstadt.

Christian Diller

Prof. Christian Diller leitet das Fachgebiet Kommunale und Regionale Planung am Institut für Geographie an der Justus-Liebig Universität Gießen (seit 2007). Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Stadt- und Regionalplanung der Technischen Universität Berlin (ISR) (1995–2001, Promotion dort 2001), bevor er verschiedene Führungspositionen in der Planungsverwaltung in Schleswig-Holstein und Hamburg innehatte. Er forscht u.a. zur Performanz der Regionalplanung im Vergleich.

Frank Othengrafen

Prof. Dr.-Ing. Frank Othengrafen leitet seit 2019 das Fachgebiet Stadt- und Regionalplanung der Fakultät Raumplanung der Technischen Universität Dortmund. Zuvor war er Juniorprofessor für Landesplanung und Raumforschung an der Leibniz Universität Hannover (2013–2019). Er hat an der TU Dortmund und der Radbouw Universiteit Nijmegen Raumplanung studiert und an der HafenCity Universität Hamburg promoviert. Frank Othengrafen hat in mehreren inter- und transdisziplinären Forschungsprojekten zu nachhaltiger und strategischer Stadt- und Regionalentwicklung mitgewirkt.

Literatur

- Adams, N. (2008): Convergence and Policy Transfer: An Examination of the Extent to which Approaches to Spatial Planning have Converged within the Context of an Enlarged EU. International Planning Studies, 13(1), S.31–49; DOI: 10.1080/13563470801969608.

- Alterman, R. (2017): From a minor to a major profession. Can planning and planning theory meet the challenges of globalization? Transactions of the Association of European Schools of Planning, 1, S.1–17. doi: 10.24306/TrAESOP.2017.01.001

- Alterman, R. (2010): Takings international. A comparative perspective on land use regulations and compensation rights. ABA Publishing.

- Balchin, P. N.; Sykora, L.; Bull, G. (1999): Regional Policy and Planning in Europe. London: Routledge.

- Baur, N.; Mennell, S.; Million, A. (2021): The Re-figuration of Spaces and Methodological Challenges of Cross-Cultural Comparison. Forum Qualitative Forschung – FQS, 22(2), Art. 25.

- Blanc, F.; Cotella, G. (2022): Testing comparative spatial planning studies in the Latin American context: theoretical implications and challenges for regional development. Redes, 25 (3), S.1032–1050; DOI: 10.17058/redes.v25i3.15249.

- Berisha, E.; Cotella, G.; Rivolin, U.; Solly, A. (2021): Spatial governance and planning systems in the public control of spatial development: a European typology. European Planning Studies, 29(1), S.181–200. doi: 10.1080/09654313.2020.1726295

- Booth, P. (2011): Culture, planning and path dependence: Some reflections on the problems of comparison. Town Planning Review, 82 (1), S.13–28. doi: 10.3828/tpr.2011.4

- Booth, P. (1993): The cultural dimension in comparative research: Making sense of development control in France. European Planning Studies, 1(2), S. 217–229. doi: 10.1080/09654319308720210

- Breuillard, M.; Fraser, C. (2007): The purpose and process of comparing British and French planning. In Booth, P.; Breuillard, M.; Fraser, C.; Paris, D. (Hrsg.), Spatial Planning Systems of Britain and France – A Comparative Analysis. London: Routledge, S.1–13.

- Chang, R. A. (2022): Rhythmic processes of temporary use: Understanding spatially detached stabilization through fuzzy-set qualitative comparative analysis. Urban Research & Practice; https://doi.org/10.1080/17535069.2021.2012715 (advance online publication).

- Chang, R. A.; Gerrits, L. (2022): What spatially stabilises temporary use? A qualitative comparative analysis of 40 temporary use cases along synchronised trajectories of stabilisation. Cities, 130, 103868; 10.1016j.cities.2022.103868.

- CEC – Commission of the European Communities (1997): The EU Compendium of Spatial Planning Systems and Policies. Luxembourg.

- Davies, H. W. E.; Edwards, D.; Hooper, A. J.; Punter, J. V. (1989): Comparative Study. In Davies, H. W. E. (Hrsg.), Planning Control in Western Europe. London: HMSO, S. 409–442.

- Ebbinghaus, B. (2009): Vergleichende Politische Soziologie: Quantitative Analyse- oder qualitative Fallstudiendesigns? In Kaina, V.; Römmele, A. (Hrsg.), Politische Soziologie. Ein Handbuch. Wiesbaden: Springer VS, S. 481–501.

- EC – European Commission (1997): The EU Compendium of spatial planning systems and policies. Regional development studies. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

- Elinbaum, P.; Galland, D. (2016): Analysing Contemporary Metropolitan Spatial Plans in Europe Through Their Institutional Context, Instrumental Content and Planning Process. European Planning Studies, 24(1), S.181–206. doi: 10.1080/09654313.2015.1036843

- ESPON (2018): COMPASS – Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe. Applied Research 2016–18. Final Report. Luxemburg.

- Faludi, A. (2004): Spatial planning traditions in Europe: their role in the ESDP process. International Planning Studies, 9(2–3), S.155–172; DOI: 10.1080/1356347042000311758.

- Faludi, A.; Hamnett, S. (1975): The Study of Comparative Planning. London: Centre for Environmental Studies.

- Farinós Dasí, J. (2007): ESPON project 2.3.2 Governance of Territorial and Urban Policies from EU to Local Level, Final Report, Valencia.

- Fei Chen, C. L.; Sykes, O. (2021): Heritage Conservation through Planning: A Comparison of Policies and Principles in England and China. Planning Practice & Research, 36 (5), S. 578–601, DOI: 10.1080/02697459.2020.1752472.

- Freestone, R. (2004): The Americanization of Australian Planning. Journal of Planning History, 3(3), S.187–214; https://doi.org/10.1177/1538513204267083.

- Gerrits, L.; Verweij, S. (2018): The evaluation of complex infrastructure projects: A guide to qualitative comparative analysis. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

- Giannakourou, G. (2005): Transforming spatial planning policy in Mediterranean countries: Europeanization and domestic change. European Planning Studies, 13(2), S.319–331, DOI: 10.1080/0365431042000321857.

- Healey, P.; Williams, R. (1993): European Urban Planning Systems: Diversity and Convergence. Urban Studies, 30, S.701–720. doi: 10.1080/00420989320081881

- Healey, P.; Khakee, A.; Motte, A.; Needham, B. (1997): Making strategic spatial plans. Innovation in Europe. Routledge.

- Holzinger, K.; Knill, C.; Sommerer, T. (2014): Is there convergence of national environmental policies? An analysis of policy outputs in 24 OECD countries (Working Paper 04/2009); http://kops.unikonstanz.de/bitstream/handle/123456789/4226/wps4_holzingerknillsommerer2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

- Jackson, J. T. (2022): Local planning cultures? What Glasgow, Melbourne and Toronto planners say. International Planning Studies; DOI: 10.1080/13563475.2022.2043148 (online first).

- Keil, R. (2017): Suburban Planet: Making the World Urban from the Outside in. Wiley.

- Khakee, A. (1996): Urban Planning in China and Sweden in a Comparative Perspective. Progress in Planning, 46, S. 91–140. doi: 10.1016/0305-9006(96)00004-9

- Larsson, G. (2006): Spatial Planning in Western Europe. An Overview. Amsterdam: IOS Press.

- Lijphart, A. (1975): The comparable cases strategy in comparative research. Comparative Political Studies, 8(2), S.158–177. doi: 10.1177/001041407500800203

- Mahoney, J.; Goertz, G. (2004): The possibility principle: choosing negative cases in comparative research. American Political Science Review, 98 (4), S. 653–669. doi: 10.1017/S0003055404041401

- Mahoney, J. (2004): Comparative-Historical Methodology. Annual Review of Sociology, 30, S. 81–101. doi: 10.1146/annurev.soc.30.012703.110507

- Maier, K. (2012): Europeanization and Changing Planning in East-Central Europe: An Easterner’s View. Planning Practice & Research, 27 (1), S. 137–154, DOI: 10.1080/02697459.2012.661596.

- Masser, I. (1984a): Cross-national research: some methodological considerations. Environment and Planning B: Planning and Design, 11, S. 139–147. doi: 10.1068/b110139

- Masser, I. (1984b): Cross national comparative planning studies: A review. The Town Planning Review, 55(2), S.137–149. doi: 10.3828/tpr.55.2.n85617l5m665j585

- Mell, I.; Allin, S.; Reimer, M.; Wilker, J. (2017): Strategic green infrastructure planning in Germany and the UK: a transnational evaluation of the evolution of urban greening policy and practice. International Planning Studies, 22 (4), S. 333–349. doi: 10.1080/13563475.2017.1291334

- Muno, W. (2015): Fallstudien und Process Tracing in der Vergleichenden Politikwissenschaft. In Lauth, H. J.; Kneuer, M.; Pickel, G. (Hrsg.), Handbuch vergleichende Politikwissenschaft. Wiesbaden: VS Verlag S.1–10; https://doi.org/10.1007/978-3-658-02993-7_6-1.

- Nadin, V.; Stead, D. (2013): Opening up the Compendium: An Evaluation of International Comparative Planning Research Methodologies. European Planning Studies, 21(10), S.1542–1561; 10.108009654313.2012.722958.

- Nadin, V. (2012): International Comparative Planning Methodology: Introduction to the Theme Issue. Planning Practice and Research, 27 (1), S.1–5. doi: 10.1080/02697459.2012.669928

- Newman, P.; Thornley, A. (1996): Urban Planning in Europe: International Competition, National Systems, and Planning Projects. London: Routledge.

- Nullmeier, F. (2021): Kausale Mechanismen und Process Tracing. Perspektiven der qualitativen Politikforschung. Frankfurt/New York: Campus.

- Othengrafen, F.; Reimer, M. (2013): The embeddedness of planning in cultural contexts: theoretical foundations for the analysis of dynamic planning cultures. Environment and Planning A, 45(6), S.1269–1284. doi: 10.1068/a45131

- Oxley, M.; Brown, T. J.; Fernandez-Maldonado, A. M.; Qu, L.; Tummers, L. (2009): Review of European planning systems. Leicester: De Montfort University.

- Ostrom, E.; Gardner, R.; Walker, J. (1994): Rules, Games, and Common-Pool Resources. The University of Michigan Press.

- Passoti, E. (2009): Political Branding in Cities: The Decline of Machine Politics in Bogotá, Naples and Chicago. Cambridge Studies in Comparative Politics, Cambridge University Press.

- Peric, A.; Hoch, C. (2017): Spatial planning across European planning systems and social models: A look through the lens of planning cultures of Switzerland, Greece and Serbia, Conference paper, AESOP Conference 207, 11–14 July 2017, Lissabon.

- Przeworski, A.; Teune, H. (1970): The Logic of Comparative Social Inquiry. New York: Wiley-Interscience.

- Ragin, C. (1987): The Comparative Method. Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies. Berkeley et al.: University of California Press.

- Reimer, M.; Getimis, P.; Blotevogel, H.-H. (2014): Spatial Planning Systems and Practices in Europe. A Comparative Perspective on Continuity and Changes. London.

- Rihoux, B.; Ragin, C. (Hrsg.) (2009): Configurational Comparative Methods. Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Related Techniques. Thousand Oaks et al.: SAGE.

- Roodbol-Mekkes, P. H.; van den Brink, A. (2015): Rescaling spatial planning: Spatial planning reforms in Denmark, England, and the Netherlands. Environment and Planning C: Government and Policy, 33(1), S.184–198; https://doi.org/10.1068/c12134.

- Rubin, M.; Todes, A.; Harrison, P.; Appelbaum, A. (Hrsg.) (2020): Densifying the city? Global cases and Johannesburg. Edward Elgar.

- Sartori, G. (1991): Comparing and Miscomparing. Journal of Theoretical Politics, 3, S. 243–257. doi: 10.1177/0951692891003003001

- Saunders, M.; Lewis, P.; Thornhill, A., (2003): Research Methods for Business Students, 3. Auflage. Edinburgh: Prentice Hall.

- Schmidt, S.; Siedentop, S.; Fina, S. (2014): Post-socialist sprawl: A cross country comparison. European Planning Studies, 23(7), S.1357–1380. doi: 10.1080/09654313.2014.933178

- Schneider, C.; Wagemann, C. (2012): Set-Theoretic Methods for the Social Sciences: A Guide to Qualitative Comparative Analysis. Cambridge: Cambridge University Press; DOI: 10.1017/CBO9781139004244.

- Sellers, J. (2019): From Within to Between Nations: Subnational Comparison across Borders. Perspective on Politics, 17(1), S.85–105. doi: 10.1017/S1537592718002104

- Shaw, D.; Nadin; V.; Westlake, T. (1995): The compendium of European spatial planning systems. European Planning Studies, 3(3), S. 390–395; DOI: 10.1080/09654319508720313.

- Siedentop, S.; Fina, S. (2012): Who sprawls most? Exploring the patterns of urban growth across 26 European countries. Environment and Planning A, 44(11), S.2765–2784. doi: 10.1068/a4580

- Smas, L.; Schmitt, P. (2021): Positioning regional planning across Europe. Regional Studies, 55(5), S.778–790. doi: 10.1080/00343404.2020.1782879

- Spraul, K.; Pallagst, K.; Jungbauer, A. (2016): Nachhaltige Stadtplanung und Steuerung der Flächennutzung – Die Green-Belt-Politik in Schottland und Lerneffekte für die deutsche kommunale Planung. der moderne staat – Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management, 9(2), S. 299–323; https://doi.org/10.3224/dms.v9i2.26347.

- Stead, D.; Cotella, G. (2012): Differential Europe: Domestic Actors and Their Role in Shaping Spatial Planning Systems. disP – The Planning Review, 47, (186), S.13–21. doi: 10.1080/02513625.2011.10557140

- Stiftel, B.; Watson, V.; Acselrad, H. (Hrsg.) (2007): Global commonality and regional specificity, Dialogues in Urban and Regional Planning, 2, pp.1–23 (Abingdon: Routledge).

- Sykes, O.; Shaw, B.; Webb, B. (2023): International Planning Studies. An Introduction. Springer.

- Sykes, O.; Dembski, S. (2019): Cross-national comparative research in planning – some things to consider. Town and country planning: the quarterly review of the Town and Country Planning Association, 88 (7), S. 312–319.

- Taylor, P. (2004): World City Network: A Global Urban Analysis. New York: Routledge.

- Thomas, D.; Minett, J.; Hopkins, S.; Hamnett, S.; Faludi, A.; Barrel, D. (1983): Flexibility and Commitment in Planning. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers.

- Tilly, C. (1984): Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons. New York: Russel Sage Foundation.

- Tosun, J. (2013). Environmental Policy Change in Emerging Market Democracies – Central and Eastern Europe and Latin America Compared. Toronto: University of Toronto Press.

- Tulumello, S.; Cotella, G.; Othengrafen, F. (2020): Spatial planning and territorial governance in Southern Europe between economic crisis and austerity policies. International Planning Studies, 25(1), S.72–87. doi: 10.1080/13563475.2019.1701422

- Valler, D.; Phelps, N. A. (2018): Framing the Future: On Local Planning Cultures and Legacies. Planning Theory & Practice, 19 (5), S. 698–716. doi: 10.1080/14649357.2018.1537448

- van Assche, K.; Beunen, R.; Verweij, S. (2020): Comparative Planning Research, Learning, and Governance: The Benefits and Limitations of Learning Policy by Comparison. Urban Planning, 5(1), S.11–21. doi: 10.17645/up.v5i1.2656

- Verweij, S.; Trell, E. M. (2019): Qualitative comparative analysis (QCA) in spatial planning research and related disciplines: A systematic literature review of applications. Journal of Planning Literature, 34(3), S.300–317. doi: 10.1177/0885412219841490

- Wagner, P. (2016): Stadtplanung für die Welt. Internationales Expertenwissen 1900–1960. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

- Walsh, C.; Allin, S. (2012): Strategic Spatial Planning: Responding to Diverse Territorial Development Challenges: Towards an Inductive Comparative Approach. International Planning Studies, 17(4), S.377–395, DOI: 10.1080/13563475.2012.726852.

- Ward, S. (2007): Cross-National Learning in the Formation of British Planning Policies 1940–99: A Comparison of the Barlow, Buchanan and Rogers Reports’. Town Planning Review, 78, S. 369–400. doi: 10.3828/tpr.78.3.6

- Ward, S. (2010): What did the Germans ever do for us? A century of British. learning about and imagining modern town planning. Planning Perspectives, 25(2), S.117–140. doi: 10.1080/02665431003612883

- Waterhout, B.; Othengrafen, F.; Sykes, O. (2013): Neo-liberalization processes and spatial planning in Northwest Europe: An exploration. Planning Practice and Research, 28, S.141–159. doi: 10.1080/02697459.2012.699261

- Williams, R. H. (1984): Planning in Europe. Urban and Regional Planning in the EEC. London: Allen & Unwin.

- Zimmermann, K.; Feiertag, P. (2022): Governance and City Regions: Policy and Planning in Europe. London: Routledge.

- Zimmermann, K.; Momm, S. (2022): Planning systems and cultures in global comparison. The case of Brazil and Germany. International Planning Studies, 27(3), S.213–230; https://doi.org/10.1080/13563475.2022.2042212.

- Zimmermann, K.; Chang, R.; Putlitz, A. (2018): Planning Culture: Research Heuristics and Explanatory Value. In Sanchez, T. W. (Hrsg.), Planning Knowledge and Research. London: Routledge, S. 35–50.

- Zohlnhöfer, R. (2008): Stand und Perspektiven der vergleichenden Staatstätigkeitsforschung. In Janning, F.; Toens, K. (Hrsg.), Die Zukunft der Policy-Forschung. VS Verlag für Sozialwissenschaften; https://doi.org/10.1007/978-3-53190774-1_9.

Anhang

In die Analyse wurden die Zeitschriften International Planning Studies, European Planning Studies, DISP und Raumforschung und Raumordnung einbezogen. Bei den beiden englischsprachigen Zeitschriften war aufgrund der inhaltlichen Ausrichtung am ehesten davon auszugehen, dass explizit vergleichend ausgerichtete Beiträge hier veröffentlicht werden. Zudem decken diese beiden Zeitschriften – zumindest dem Anspruch nach – zwei unterschiedliche Räume ab (Europa, globaler Vergleich). Raumforschung und Raumordnung wurde ausgewählt, da es sich um die führende deutschsprachige Zeitschrift der Planungsforschung handelt. Aus diesem Grund wurde auch die DISP gewählt (hier Suchworte Deutsch und Englisch). Bei weiteren Recherchen stellte sich heraus, dass im Journal of Planning Practice and Research einige oft zitierte Beiträge erschienen waren. Daher wurde diese Zeitschrift ebenfalls berücksichtigt.

Berücksichtigt wurden Beiträge, die von den Autoren im Titel oder den Keywords als vergleichend gekennzeichnet wurden (Datengrundlage: Web of Science; Suchworte: comparative, comparison, comparing bzw. Vergleich, vergleichend, vergleichen). Stichproben bei anderen Zeitschriften wie Town Planning Review ergaben, dass zwar auch hier vereinzelt vergleichende Beiträge veröffentlich wurden. Diese bleiben von der Anzahl her aber überschaubar. Der Zeitraum von 6 Jahren erschien uns angemessen, da wir uns zumindest hier auf eine aktuelle Situation beziehen wollten.

Die Ausgabe durch Web of Science wurde bereinigt, da einige der Beiträge letztlich nicht vergleichend waren, sich auf einen Vergleich innerhalb eines Landes bezogen oder sich thematisch sehr weit weg von der Raumplanung bewegten (häufig Beiträge zu regionalen Innovationssystemen in European Planning Studies). Die Beiträge wurden gelesen und nach Art des vergleichenden Zugangs eingeordnet (auch im Hinblick auf den Bezugsraum).

Auffällig ist die insgesamt geringe Anzahl an international vergleichenden Beiträgen (insbesondere in International Planning Studies) sowie die sehr häufige Verwendung von Fallstudien mit geringer Anzahl an Fällen). Nur sehr wenige Beiträge setzen sich systematisch mit dem Vergleich auseinander. Afrika spielt keine Rolle. Die meisten Vergleiche beziehen sich auf die EU oder Länder der OECD (USA, Süd-Korea, Japan, Australien).

Tab. 1.1: Zeitraum 2016–2022. (Quelle: eigene Darstellung)

Tab. 1.2: Zeitraum 2016–2022, angewandte Strategien des Vergleichs. (Quelle: eigene Darstellung)